"Jazz in Marciac", le célèbre festival gersois édition 2012 vu et écouté par Michel Delorme, un habitué des lieux.

Après une pré-ouverture sans fanfare le 26 juillet avec les Victoires du Jazz(lire ici !), on attaquait ferme dès le lendemain : Melody Gardot et Bobby Mc Ferrin. Gros succès annoncé pour la première qui s’est enfin débarrassée de ses tics de diva, peut-être au contact du monde occidental, et du désert. Mais qu’elle avait l’air déconnectée du public de Marciac quand celui-ci lui fit comprendre qu’il n’entendait rien à ce qu’elle racontait. Et rétrospectivement, c’est à se demander s’il n’y avait pas quelque malice dans la longue enfilade de brésilianiaiseries que Wayne Shorter nous débita à Sète. Et alors, moi aussi j’ai voyagé au Brésil ! Le second nous enchanta par sa technique vocale mais surtout par la connaissance qu’il a du patrimoine afro-américain : l’histoire du jazz. Finis les bruitages qui ont fait sa réputation, place à un art vocal de première grandeur. Quelle complicité avec le saxophoniste des Yellowjackets Bob Mintzer et quelle joie de créer. Juste au passage : la présence à la basse de Felix Pastorius, fils de qui vous devinez !

La seconde soirée s’ouvrait avec The Bad + et Joshua Redman en + que guest. Confirmation, Joshua s’éclate enfin. Beau et captivant concert. En présence de Mr Hollande venu sans son rottweiler, juste quelques gardes du corps discrets. Puis ce fut au tour d’Esperanza Spalding. La présentation qu’en fit la voix off eut le don de m’énerver d’entrée : le premier qualificatif fut "sensualité" ! Étions-nous venus pour écouter de la musique ? Toujours est-il que ce qu’elle nous délivra fut conforme à ce que nous savions, minauderies et speeches en anglais qui ont dû laisser dubitatifs les épiciers marciacais présents. HEUREUSEMENT, nous avons assisté à la naissance d’une future grande du jazz, la saxophoniste alto Tia Fuller. Elle joua un solo époustouflant qui confirma ce que j’avais entendu alors qu’elle faisait partie récemment du groupe de Terri Lyne Carrington. Attention grandissime talent !

Heureusement pour Sonny Rollins, la pointure de ses chaussures (au moins du 46 ) l’arrime bien au sol. Mais même s’il arrive courbé sur scène, à pas incertains, même si son sax pointe moins haut vers le ciel, il joue toujours aussi généreusement. Son hymne, St Thomas, mit d’entrée les choses au point. En fait il est beaudelairien : ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Sur la place de l’Hôtel de Ville, du Off de qualité en veux-tu en voilà. Bon quartet que celui du guitariste Alex Freiman avec Samy Thiébault au sax ténor, Géraud Portal à la basse et Yoann Serra à la batterie. Cela ne prétend pas casser trois pattes à un magret, fut-il de canard, mais c’est de l’excellente musique qui choisit bien son répertoire : Ornette Coleman, Lennie Tristano, Charlie Parker. Et surtout Yoann Serra qui joue toujours aussi bien.

"Monk, de la singularité à l’universalité". Salle des fêtes, conférence sur Thelonious par l’honorable Yves Buin, qui connaît bien son Monk. Encore plus que l’œuvre, ce sont les problèmes de l’homme dont il sera beaucoup question. Sa "retraite" après l’éclosion du bebop, son succès tardif, ses difficultés à s’intégrer au monde dans lequel il vivait. Mais je voudrais remettre les pendules à l’heure sur un certain nombre de points. Si Monk avait bien participé aux fameuses jam sessions du Minton’s, en compagnie de Dizzy Gillespie, Joe Guy, Charlie Christian et Kenny Clarke, c’est à Charlie Parker, Bud Powell et Dizzy qu’il faut attribuer la paternité du bebop. Monk n’a jamais inventé que Monk et c’est déjà incommensurable pour l’histoire du jazz. Monk est tellement unique que nul pianiste, ou presque, n’a essayé de le copier alors que des centaines des saxophonistes alto ont pillé Charlie Parker. Monk ne s’est pas marginalisé, c’est le succès populaire de bop qui l’a marginalisé. Il s’est senti abominablement frustré, d’autant que sa carte de cabaret lui avait été retirée pour possession de stupéfiants et qu’il entendait ses compositions à travers le soupirail des clubs. Car c’est bien là le problème, les plus grands musiciens ayant toujours été les plus grands compositeurs, Monk souffrait d’entendre ses thèmes et de ne pas pouvoir les jouer ( voir l’interview de 1963 publiée dans Jazz Magazine ). La rédemption arrivera du reste par le succès de ses compositions, devenues des standards, comme Round about midnight en particulier. Passé l’incompréhension due à un phrasé anguleux et la culture des dissonances, Monk était enfin reconnu, à cause de ses compositions justement. Autre point, la fameuse séance Prestige durant laquelle fut enregistrée The man I love. Au cours de la première prise le solo de piano s’étire en grappes de notes très espacées jusqu’à ce que Monk s’arrête carrément de jouer pendant de très longues secondes. Miles Davis lui adresse alors un claironnant rappel à l’ordre et Monk repart illico dans son solo, cette fois avec vivacité. En fait, Monk hésitait tout le temps sur le choix des notes et à force d’hésiter il s’est assoupi ! Il s’endormait du reste assez fréquemment et quand je l’ai questionné à ce sujet il n’a pas vraiment démenti. Désolé de casser le mythe. On a dit que Miles n’aimait pas Monk. La séance étant sous sa direction, je le vois mal se laisser imposer ce pianiste, même s’il ne souhaitait pas que celui-ci l’accompagne pendant ses solos. Ou alors John Lewis, que Miles adorait au point de le faire intégrer au quintet de Parker, n’était pas libre. On aurait alors eu Miles Davis et le Modern Jazz Quartet. Mais faute de combattants, on le saura jamais le fin mot de l’histoire.

Déjà la 5eme soirée, et c’est Mademoiselle Youn Sun Nah qui entre en scène. Voix d’une limpidité incroyable, d’un velouté caressant, avec cette touche de je ne sais quoi venue de sa Corée natale, diction parfaite, du grand art vocal. Elle attaque par sa version ultra lente de My favorite things, une ritournelle rendue célèbre par John Coltrane. Les morceaux s’enchaînent avec une fluidité qui donne à sa prestation une impression d’aisance, elle est radieuse, souriante, heureuse d’être là et de chanter pour nous. Sur deux titres, pas plus, elle montre toute l’étendue de ses capacités vocales, comme si elle voulait nous dire "vous avez entendu, bon ça va bien". Quand elle scatte, c’est sur les mélodies et non en improvisant. Je n’ai personnellement pas trop apprécié la longue interprétation hispanisante qui conduisit le guitariste Ulf Wakenius à des extrémités douteuses. Il joua une séquence en tapant sur son instrument avec une bouteille d’eau minérale. Je ne saurai cependant vous dire la marque. Youn Sun fit pleurer la salle et pleura elle-même quand elle chanta Avec le temps. Standing ovation méritée.

Guillaume Perret - Jazz in Marciac 2012

© Jean-Louis Neveu

|

Youn Sun Nah - Jazz in Marciac 2012

© Jean-Louis Neveu

|

Plusieurs personnes dignes de foi m’ayant dit beaucoup de bien de Guillaume Perret, j’ai voulu en avoir le cœur net et me suis rendu au Jazz Club L’Atelier. Très bel endroit où l’on a l’intelligence de ne pas installer ceux qui dînent là où jouent les musiciens. Après ce que j’avais entendu aux Victoires du Jazz, je souhaitais écouter le saxophoniste dépouillé de son Electric Epic. Eh bien, Mesdames et Messieurs, nous avons affaire à un authentique jazzman de tout premier plan. Ce qu’il improvise relève du plus haut niveau de créativité et il y injecte une fureur de jouer peu commune. Et il ne joue pas n’importe quoi, mais l’histoire du jazz moderne qu’il connaît comme sa poche. Si je ne me trompe pas, Maiden voyage, Freedom jazz dance, A night in Tunisia, So What/Impressions, avec une citation de Milestones. Et s’il utilise l’électronique qui s’étale à ses pieds, c’est pour habiller l’exposé des thèmes, surtout l’exposé final. Sinon sa sonorité est énorme, franche, brute et agressive dans le bon sens du terme. Il était accompagné, galvanisé, par Sylvain Marc à la basse et Roger Biwandu à la batterie. Avec Tia Fuller à l’alto, Guillaume Perret est de loin ce que j’ai entendu de plus excitant cet été, so far. Mais je n’ai pas été foutu de trouver sa bio, d’où vient cet ovni ?

Vendredi, jour béni. La présence à Marciac de Bojan Z et d’Ibrahim Maalouf nous a montré où se situe le jazz d’aujourd’hui. L’histoire du jazz est ainsi faite, il y a eu grosso modo une révolution tous les vingt ans, avec une évolution jusqu’à la suivante. Les révolutions ont eu lieu parce qu’un génie ou plusieurs génies ont émergé et créé un style, une école. 1920 avec Louis Armstrong, 1940 avec le bebop de Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Bud Powell, 1960 avec John Coltrane et le free, 1970, avec un peu d’avance donc, la fusion générée par Miles Davis et ses "enfants", Joe Zawinul et Wayne Shorter ( Weather Report ), John McLaughlin, Chick Corea, etc … Et l’évolution, par exemple entre Louis Armstrong et Dizzy Gillespie, s’est faite par Roy Eldridge et surtout par Charlie Shavers, ce que l’on sait moins. Il aurait donc dû y avoir une révolution vers l’an 2000. Or rien, nul génie, nulle école en ce tournant de siècle. En apparence seulement car, comme l’a si bien dit Pierre-Henri Ardonceau lors de sa conférence à la Salle des Fêtes de Marciac, il y a maintenant un "melting pot" du jazz. Ou bien les jazzmen puisent dans la musique du monde ( le Joe Zawinul de Weather Report et l’Afrique, le John McLaughlin de Shakti et l’Inde ), ou bien les musiciens du monde jouent LEUR jazz. Le premier musicien de jazz à s’être vraiment inspiré de la musique du monde fut John Coltrane, avec l’Inde et l’Afrique entre autres. À contrario, je me souviens de l’annonce des musiciens de l’Orchestre National de Barbès à la fin de leur concert, sur fond de A Love Supreme. Et l’un des plus beaux trios qui soit, celui du pianiste allemand Joachim Kühn, comporte l’espagnol ( ou peu s’en faut ) Ramon Lopez et le Marocain Majid Bekkas. La révolution de l’an 2000 est là, et ce vendredi nous en avions un double exemple. Bojan Z se produisait dans la magnifique salle de l’ASTRADA, dont les balances se méritent, car il faut franchir le mirador de Tatie Danielle. Bojan jouait en solo, mais en duo pourrait-on dire puisqu’il usait du piano acoustique et du piano électrique, parfois en même temps. On n’est jamais si bien "Serbie" que par soi-même. Ibrahim Maalouf était sous le chapiteau, avec ce jazz aux inflexions arabes évidemment, cette transe sous-tendue. Fermez "Liban". ( Promis, je ferai plus ! ).

Dimanche après-midi, il pleut des cordes. Nous nous réfugions sous le parasol du stand antillais de la place et de Jérémy réunis. Comme si nous avions besoin de la pluie pour ça ! Punch gingembre, et un, et deux, et trois. Pour nous réchauffer, disons-nous. Et Jackie Bertome de nous raconter, avec l’accent incomparable de sa Martinique natale, mille histoires extraordinaires. Et tout se termine dans un grand éclat de rire général lorsque Jeannot, le chef 3 étoiles des accras, dit que "le whum ça nique" et que Jackie répond "non, ça Old Nick". C’est ça aussi Marciac, cette convivialité ambiante, même si le punch nous met hors d’usage pour trois bonnes heures. Raymond, à ta santé. ( Au fait, savez-vous quelle est la phrase scato préférée des petits Antillais ? C’est "accra boudin" ) !

Je n’ai pas eu le plaisir d’entendre Mademoiselle Eden Holan en live mais j’ai écouté son disque et je dois dire que voilà bien une chanteuse digne d’intérêt. J’ai particulièrement ressenti la charge émotionnelle qui se dégage de Rita. Même si je n’entends pas un mot d’hébreu, j’ai compris que cette chanson avait quelque chose de poignant. Elle me confiera plus tard qu’il s’agit de l’histoire tragique de sa grand-mère, qui a eu le malheur de vivre à la mauvaise époque. Avec ce titre, on frôle tout bonnement la grandeur. La voix d’Eden est belle, expressive, bien posée, et elle ne la force jamais. J’ai également craqué sur Unfulfilled love, qui se termine dans un souffle érotique, sur Wildness avec son solo de piano enraciné et son arrangement de cuivres. Sont également réussis les titres inspirés par la musique de la Réunion. C’est en écoutant Meddy Gerville ici en 2008 ( alors qu’elle était une bénévole au festival ! ) qu’elle s’est amourachée de cette musique. Eden, j’étais là aussi et nous avons été deux. Sur les trois titres chantés en français, dont l’un, Marciac, est dédié à ce festival, j’ai aimé Mon jardin secret et Irrésistible, avec ses subtiles variations et sa magnifique intro de trompette. Mais je pense que ces titres souffrent de la comparaison avec ceux chantés en hébreu. Trop rare pour ne pas être noté, elle a écrit et composé huit des douze titres du CD, écrit les paroles de Kayamba et signé les arrangements. À la direction d’orchestre et à la batterie, Papa Rony Holan, grand admirateur de Tony Williams, nous sommes deux cher Monsieur, et Dédé Ceccarelli.

Lundi 6 août, déjà. Gentleman Jim attaque son onzième jour. Avishai Cohen ouvre les hostilités, terme qui conviendrait mieux à John Zorn, titulaire de la seconde partie. Le trio d’Avishai Cohen n’est pas à proprement parler un trio, c’est un monstre de la contrebasse accompagné par un très bon pianiste et un excellent batteur. Ce qu’il joue sur le gros violon n’est pas simplement percussif, c’est explosif. Il n’y a à ma connaissance aucun bassiste au monde capable de faire jouir son instrument de la sorte, et quand vous pensez à la forme qu’il a… Non seulement fait-il rugir les cordes dans des improvisations qui ne négligent cependant pas les belles lignes mélodiques, mais frappe t-il souvent la caisse de sa contrebasse. Mélange de traditionnels et de compositions du leader pour la plupart, le répertoire vaut surtout par les titres romantico-nostalgiques. Sur Aley Giva, titre qui précédait le tube Seven seas, le pianiste Omri Mor joua un très beau solo où l’on put attraper au vol une citation, je crois, des Tableaux d’une Exposition de Moussorgski/Ravel. Omri Mor justement, grand pianiste et compositeur dont on peut regretter que nul titre ne figure au programme, surtout Shahar ( l’aube ). Mélodie tellement captivante que l’on croit l’avoir déjà entendue. Questionné sur ses projets d’après Avishai, il dit vouloir se concentrer sur sa propre musique sans reprendre pour autant son groupe, le Andaloujazz project, qui montrait combien la musique israélienne et proche de la musique arabe. Omri Maure, c’est mort ! Il eut une pièce pour lui tout seul où il montra son immense technique et son sens de la dramaturgie. Cela souleva l’enthousiasme du public, excepté le mien peut-être. Quant au batteur Amir Bresler, Avishai a trouvé en lui un jeune prodige des baguettes. Le volume sonore se situait plus au niveau de la furia de jouer qu’à celui des décibels. Mr Marcus Miller, prenez-en de la graine. Le concert se termina par un folie/fiesta afrocubaine et Besame mucho. Avant que le troisième rappel ne nous donne un autre grand tube, Shalom Aleichem, dont les spectateurs chantaient la mélodie une fois quitté le chapiteau. Wayne Shorter m’a dit avoir eu cette expérience avec Joy Rider ou Overshadow Hill Way, je ne sais plus très bien. Ambiance très rigolarde aux abords des loges, Avishai Cohen est accessible, ça change de certaines pseudo-stars.

Puis ce fut au tour de battle dress Zorn de diriger ses troupes. Déjà, avec un nom comme ça, vous ne pouvez pas jouer une musique ordinaire. La chose se passait en trois parties, dont seule la partie centrale présentait le Maître et son saxophone alto. La première était dévolue à Abraxas ( rien à voir avec Santana ! ), sous la direction du bassiste Shamir Blumenkrantz, qui joue plutôt du gembri. Les deux guitaristes nous assénèrent des riffs survoltés faisant plus penser à la guerre en Syrie qu’à de la musique. Avec son Aleph trio, John Zorn fut encore plus proche d’Ornette Coleman que de coutume, tout en petites phrases courtes, mais avec une bonne dose d’éructations. Vint enfin Secret Chiefs 3, sous la direction de Trey Spruance, encore plein de guitares énervées, un violoniste et un batteur d’enfer, Ches Smith. Et là, tenez-vous bien, j’ai cru défaillir en entendant une phrase entière de la chanson Les Restos du cœur ! Zorn a signé toutes les compositions de la soirée, merci J. J. Goldman sur ce coup. On n’a plus le droit d’avoir froid … aux yeux. Mais Zorn reste une des figures majeures du jazz d’avant-garde, un OVNI, une sorte de Monk des temps modernes.

John Zorn - Jazz in Marciac 2012

© Gérard Demonchy

|

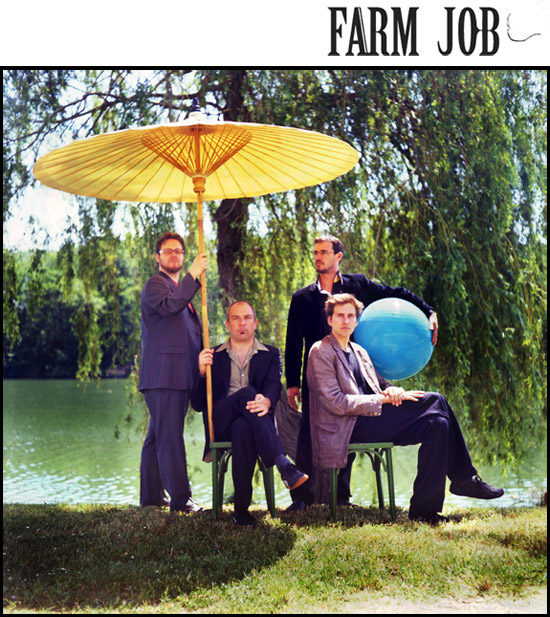

Farm Job

© Framboise Esteban

|

Entendu au Off de la place le quartet de Julien Touery, le Julien Touery Farm Job. Musique très difficile d’accès surtout sur tempo médium et à 12H15. Un voisin de chaise risqua même "ce doit être du free arménien, c’est vérichian". Non, monsieur, c’est du jazz qui prend des risques. Sinon, on en serait toujours au dixieland. Les thèmes sont très structurés, et même si on ne les fredonne pas en quittant le lieu, tant ils sont tricotés serré, ils sont bien là. Julien les expose en toute complicité et joue des choses inouïes . Le sax de Robin Fincker ne se veut d’aucune obédience, tout juste avons-nous pu deviner quelques traces de Pharoah Sanders. La basse de Maxime Delporte est ce que j’appelle "élastique", elle rebondit pour former un tapis grouillant de vie. Et nous avons entendu un batteur remarquable, Fabien Duscombs, qui joue sa propre liberté tout en accompagnant avec rigueur, chapeau. Il n’y a guère que Julien Charlet, dans un autre style, qui me fasse une telle impression. En fait, nos quatre jeunes loups ne font rien d’autre que ce que fait le quartet de Wayne Shorter avec génie.

En parlant de la place, certains commencent à se plaindre de ne pas pouvoir dîner tranquillement à cause d’orchestres trop bruyants, par exemple le funk tonitruant de La Petite Auberge. Daniel Humair nous a rapporté avoir dîné dans un restaurant gastronomique et chopé une gastro de musique brésilienne avant d’attaquer le trou gersois. On ne va pas pleurer que la mariée est trop belle mais tout le monde veut son orchestre et on ne va tout de même pas devoir aller faire un picnic dînatoire à Monlézun pour pouvoir parler à sa fiancée. Toujours à propos de la place, certains établissements pratiquent des tarifs dignes de St Tropez, sauf qu’ici on n’a pas trop de pèze. Le burger à 15 euros, fut-il des coulisses, a de quoi faire hurler. Cela va de pair avec la profusion d’événements qui se déroulent journellement. Le Off, et Allah sait qu’il est de première qualité, les films, les conférences, les balances, les concerts…

Comment tout gérer ? Sans parler du don d’ubiquité qu’il faut pour assister en même temps aux concerts de l’Astrada et du chapiteau. Mais bon, si ça ne vous plait pas, allez au festival de Tataouine. J’y connais une chamelle qui blatère en scat.