Texte blues : un roman où il est question de New York, de ses odeurs, de ses rues, de ses anonymes. Dédié à Billie Holiday et Richard Wright.

« Regarde-moi, femme blanche. Regarde moi bien. Je suis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Je sais que dans la rue, tu passerais devant moi comme si j’avais la peste. Et je le sais, c’est parce que je suis beau gosse que je suis rentré par la grande porte. Sinon la porte de service mon garçon ! Alors décide toi.

Elle s’est mise à gémir :

- Je vous en prie. Je vous en prie, essayez de comprendre…

Sa voix s’est brisée. Ses lèvres ont effleuré mon cou. Ses larmes ont ruisselé le long de ma poitrine nue. Nous sommes passés dans la chambre à coucher »

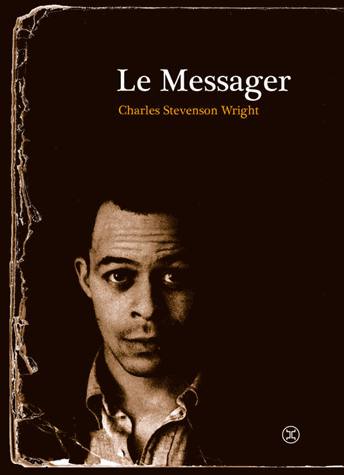

Le Messager

par Charles Stevenson Wright

Traduction de l’anglais (américain) par Michel Averlant

Dédié à la mémoire de Billie Holiday et de Richard Wright

Qui connaît Charles Stevenson Wright (1932-2008) ? Peu de monde a priori, mis à part peut être quelques érudits américains ou ses rares amis qui l’ont protégé jusqu’à la fin de sa vie.

Il est dit en fin d’ouvrage : Texte sorti de la nuit par les éditions Farrar, Straus and C°, à New York en 1963 remis en lumière par Michel Averlant (ndlr. dans un magnifique traduction) aux éditions Le Tripode et rendu à sa noirceur par les imprimeurs du Ravin Bleu en octobre 2013.

Premier tome autobiographique d’une trilogie sur New York qui nous emmène dans les bas-fonds d’une ville fascinante, elle-même en marge de l’Amérique. Monologue, écriture directe et franche, blues scandé, taillé à coup de serpe, acéré et tranchant à la manière d’une phrase de Jackie McLean.

« Nous chantons toujours nos propres louanges, quand bien même nous prétendons que la voix vient d’ailleurs. Certains de mes amis disent que je la ramène, que je suis arrogant. Mais j’ai toujours été seul, et ce qu’ils prennent pour de l’arrogance, c’est une arme que j’ai forgé pour me protéger. (...) Je suis resté assis, tout seul, et j’ai écouté les bruits qui montaient de la rue. »

Récit dur, bouleversant, dénué de faux-semblants. Violence, noirceur d’une vie à New York dans le début des années soixante, celle d’un jeune homme noir au teint clair, minorité dans une minorité (dans sa jeunesse les enfants de son école d’afro-américains le traitent de sale bâtard de métis), qui revient de la guerre de Corée, rendu sensible à tout, à lui même et surtout aux autres. Réceptacle des vies, il croise dans son appartement au 5ème étage d’un immeuble promis à la démolition, des paumés, des junkies, des prostitué(e)s, des travestis, des alcooliques et devient la bonne âme, sorte de chouchou de ce monde interlope. Pourtant seul et sans amour, entre rage de vivre et désespoir, face à lui même, il ne rechigne pas à faire quelques passes parfois par plaisir mais surtout pour subvenir à ses besoins quand les moyens manquent.

« Aujourd’hui j’ai marché et marché dans les rues de New York sous la pluie. J’avais des livraisons à faire aux quatre coins de la ville (…) Et, à 7 heure du soir, j’ai grimpé mes cinq étages. J’ai repoussé la porte. J’ai donné un tour de clé (…) Après la mort de ma grand-mère, il n’y avait plus rien qui me retenait dans le Missouri. J’avais toujours été un nomade. Alors comme ça pour rien je suis venu à New York. Mais je suis incapable de relier les fragments de ma vie »

Sa grand-mère qui l’a élevée avec son grand-père à partir de l’âge de 4 ans, seul havre de paix pour un retour éphémère au pays, seuls bras ouverts dans un moment de sentiments forts et simples.

« La porte s’est ouverte. Elle était là en face de moi. J’avais l’impression de tomber. Mon cœur dégringolait, aussi lourd qu’une bûche. J’ai mordu ma lèvre inférieure pour retenir mes larmes (…) Je tenais tendrement grand-mère dans mes bras. Elle avait 79 ans. Elle avait été une forte femme et je me rendais compte à quel point elle avait changé. »

Soif de liberté, étranger, rebelle au monde qui s’agite autour de lui, enragé de la vie et de l’amour, révolté, il refuse de se rendre, use d’ironie, d’humour, d’alcool pour supporter l’insupportable solitude.

Les bruits, les odeurs, la chaleur, la putréfaction moite d’un été à New York, la foule grouillante…jusqu’aux vomissures, et au tapinage, livrant son corps jeune, désirable, sa belle gueule aux femmes et aux hommes, aux racistes pervers.

« Et les voilà qui passent, les voilà qui passent, ces joyeux tordus aux pas pressés, les employés de bureau. Ils ont trouvé leur niche dans ce monde et ils vont se démerder pour que vous le sachiez, que vous ne fassiez rien de stupide qui risque de détruire leur petit univers. Bourgeois jusqu’au trognon. Et voilà les miens, les gens de ma race, qui passent aussi comme autant de points noirs dans un champ blanc. Flot noir et blanc, voix perçantes et éraillées, comme celles de gosses rendus enragés par la faim. Gémissements du trafic embouteillé et hoquets de la ville nauséeuse. Non, non, je n’appartiens pas à ce qui défile là. »

Riches, blancs et propres le jour, cyniques et décadents la nuit, Charles décode cet univers sans complaisance où un monde se lâche sans retenue, avant tout un blues qui en dit plus long sur l’état d’esprit de cette musique que les pages noircies des musicologues. Non, le blues ne se résume pas à douze mesures et à une hésitation entre mineur et majeur, le blues est le sentiment partagé des USA, et c’est bien connu, la nuit tous les chats sont gris…

C’est Rudy sa cousine chanteuse qui parle : « Je chantais au Blue Room, à Kansas City. Il y avait tant de Blancs du club de golf qui venaient pour m’entendre que nous étions obligés d’en mettre dehors. Tu te rends compte ? Des Blancs riches, qui voulaient entendre le blues des Noirs. Et ils ne venaient pas là pour le plaisir de s’encanailler. (…) Alors je me suis mise à regarder les visages blancs des spectateurs. Ils étaient comme ton visage ou le mien. Comme celui de n’importe qui. »

Concluons sur ce livre en citant James Baldwin :

« On dévore ce livre avec une hâte d’autant plus douloureuse qu’il est à la fois si mesuré et si tendu. Parfois on n’a plus l’impression de lire un roman, on jurerait que quelque chose vous arrive. Je croyais entendre la musique, sentir les odeurs, découvrir toutes ces rues et rencontrer tous ces gens et j’étais assailli sans cesse par l’étonnement même qui nous assaille si souvent dans la vie. (...) Peu importe ce que peuvent dire les sages de la Cité. Telle est New York... »

Charles Stevenson Wright (1932-2008) est un écrivain américain, auteur d’une trilogie romanesque dédiée à New York et à ses marges : The Messenger (1963), The Wig (1966), Absolutely Nothing to Get Alarmed about (1973).

"Le Messager"

Auteur : Charles Stevenson Wright

Edition : Le Tripode

Année : 2014

> Liens :