On imagine dans l’Amérique, année 1966 à Harlem, l’existence d’un homme jeune, paumé, ni blanc ni noir et surtout pas gris, estomac qui gargouille et rage au ventre du désespéré...

Vous naissez un 4 juin 1932, dans un coin perdu du Missouri. Vous êtes noir et rapidement orphelin. Vous prenez l’habitude de fuguer. Vous découvrez Faulkner. Vous partez en Corée à l’âge de 20 ans. Vous revenez dans votre pays, errez.

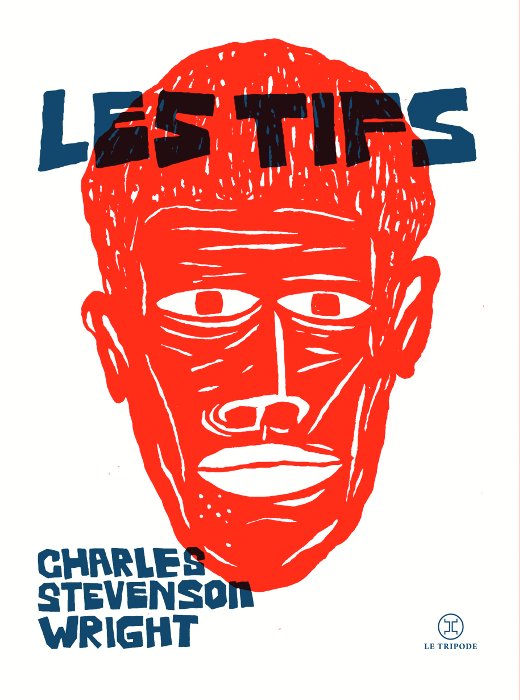

C’est l’histoire de Lester, avatar de Charles Stevenson Wright l’auteur du livre Les Tifs, qui décide un matin de se lisser les cheveux à l’aide d’une lotion qui si l’on croit le vendeur de la dite lotion devrait lui permettre de devenir « qui vous voulez ». En creux avoir accès à un monde meilleur « Tout le monde semblait foncer en première classe vers les horizons de la Grande Société, et moi je restai sur la touche, sans un rond et sans « relations ». La vie rêvée « Jolies filles, cartes de crédit, comptes en banque, costumes…chapeaux…Jaguar XK-E, et encore des filles en pagaille dans mes rêves couleur caramel ».

On imagine dans l’Amérique, année 1966 à Harlem, l’existence d’un homme jeune, paumé, ni blanc ni noir et surtout pas gris, estomac qui gargouille et rage au ventre du désespéré, une dérision de vie, d’amour et de sexe, qui par un espoir de grandeur fou et désabusé va descendre là où il ne pensait pas mettre les pieds. Le ridicule ici ne tue plus, la déchéance n’a pas de limite. L’auteur, comment faire autrement, utilise l’humour, l’autodérision, l’ironie comme arme de corrosion massive. Devant cette langue à l’écriture acérée dans une traduction cinglante de Charles Recoursé, une errance poétique et faussement nonchalante dans les rues de New York, la ville zonée ville noire-ville blanche, Négritude-Caucase, dont ses rats bleus-gris aux accents camusiens, vont être, dans une bataille rangée épique, les victimes expiatoires ; vous prendrez pour tous les autres semble pester Lester qui siffle des thèmes du bout des lèvres : Them There Eyes, Mingus, du blues du blues encore du blues qui suinte des rues, des murs, des mots, des phrases et des pages de ce récit crépusculaire…

Vous l’avez compris un texte violent, âpre, dont le final laisse pantois et qui raisonne étrangement dans nos esprits d’aujourd’hui.

Qui plus est et comme pour le disque, l‘objet tient sa place entre nos mains, mise en page mais aussi interprétations graphiques de Félix Godefroy accompagnent ce récit qui résonne et parle à nos yeux.

« Je me promenais, clignais des yeux en regardant dans les mares, pensais aux enfants avec en arrière-plan les rues de Harlem… et levais de temps à autre les yeux vers le ciel gris et humide, et seul les sons d’une musique ont réussi à m’arracher à mes rêveries. C’était du blues, du blues tellement vrai qu’il creusait un vide en vous à 5 heures du matin… Je me suis arrêté un moment pour écouter "See-See Rider" de Jimmy Witherspoon… j’ai vu un groupe de jeunes gens assis sur les marches, jouant du Charlie Mingus… Chemin faisant, j’ai commencé à entendre de la musique hispanique. Je n’étais pas loin de Spanish Harlem où ne pousse jamais aucune rose »

Charles Stevenson Wright (1932-2008) est un écrivain américain, auteur d’une trilogie romanesque dédiée à New York et à ses marges : The Messenger (1963), The Wig (1966), Absolutely Nothing to Get Alarmed about (1973).

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé - Illustrations de Félix Godefroy - Éditions Le Tripode - 200 pages - 9782370550880 - 22,00 € - 7 avril 2016