Contrebassiste, compositeur et improvisateur né à San Francisco en 1934, Barre Phillips est décédé le 28 décembre dernier aux Etats-Unis à l’âge de 90 ans. Sa disparition a créé un choc immense dans le cercle des musiques créatives. Installé dans le sud de la France — à Puget-Ville dans le Var — depuis 1972, il avait travaillé avec des artistes aussi différents que Leonard Bernstein, Coleman Hawkins, Evan Parker, Robert Kramer, Chris McGregor, Lee Konitz, Michel Doneda, le groupe Gong, Archie Shepp, Bill Dixon, Paul Bley, Carolyn Carlson, Joëlle Léandre, Ornette Coleman, Annick Nozati ou Keiji Heino. Nommé Chevalier des Arts & des Lettres en 1988, Barre avait trois enfants musiciens, la chanteuse Claudia Phillips, le guitariste Jay Crawford et le contrebassiste Dave Phillips.

Le long entretien — en français ! — qu’il nous avait accordé à Mulhouse en août 2000, puis à travers différents échanges de courriels en 2019, sera proposé dans les colonnes de CultureJazz en trois parties

Tu es né à San Francisco en 1934. Tes parents étaient-ils musiciens ?

Mon frère Peter était dans la musique, mais Maman et Papa non, pas du tout, mon père chantonnait et sifflait tout le temps en travaillant et en marchant, mais c’est tout. Si mon frère et moi on s’est lancés dans la musique, c’est plus pour des raisons métaphysiques qu’autre chose. Comme dans beaucoup de familles, ce n’était pas la joie tous les jours, mon frère aîné qui était très doué a commencé à sept ans à jouer la trompette à l’école communale, il a trouvé une échappatoire du salon familial à travers la musique. Moi c’était autre chose, au collège à treize ans, ils cherchaient des gens pour entrer dans l’orchestre classique de l’école, je me suis dit la que contrebasse était pour moi. C’était à Palo Alto, Californie, en 1948.

Et ton intérêt pour le jazz, c’était plus tard ?

Non, c’était en même temps. A l’école il y avait une fanfare pour jouer à l’occasion de matches de football, ce n’était pas des cours mais des activités supplémentaires qui se déroulaient tôt le matin ou à midi le samedi. Mon frère était emballé par le jazz dixieland et il a presque complètement abandonné la musique classique pour se plonger là-dedans, il habitait encore à la maison quand j’ai commencé la contrebasse. Tant que j’étais dans l’orchestre, je disposais de l’instrument de l’école qui était à moi et que j’avais le droit d’emporter à la maison. Mon frère et ses copains cherchaient un contrebassiste pour leur orchestre à la fac, j’ai donc appris sur le tard le dixieland, vers 13-14 ans, et j’ai continué en autodidacte. Après quelques mois dans l’orchestre de l’école, j’ai commencé à prendre des leçons en privé, et au bout de trois semaines mon prof qui jouait de la guitare m’a demandé de l’accompagner dans des petites fêtes locales, et les leçons se sont arrêtées. Le jazz et le classique, ça a continué tout au long de mes années d’études. Mon frère et moi avons eu deux carrières très différentes, il est devenu compositeur de dixieland puis de bop très jeune, puis il est passé à la musique classique. À l’université de Californie il y avait beaucoup de jeunes compositeurs contemporains, l’héritage de Schoenberg, les années 50 ont été un grand moment à Berkeley. Quand j’ai commencé à jouer autour de mon frère dans le dixieland, on rencontrait des gens connus, comme [le pianiste] Earl « Fatha » Hines, il se passait beaucoup de choses à San Francisco dans cette musique-là après la guerre. J’étais adolescent, j’ai fait la connaissance de gens plus âgés qui me conseillaient de ne pas étudier la musique, « c’est un métier de chien ». J’ai donc suivi leurs conseils et, à l’université de Berkeley, je me suis lancé dans l’étude des langues, dans une filière qu’on appelait “romantique” en venant du latin, principalement espagnol, littérature, histoire de l’Amérique latine, puis linguistique, sémantique, philologie, j’ai terminé avec une maîtrise de philologie. Mais je n’ai pas arrêté la musique, à vingt ans je gagnais ma vie principalement en faisant de la musique, en jouant dans des formations autour de San Francisco, je suivais les cours d’harmonie de base à l’université de Berkeley… Mais à 25 ans, j’ai craqué, je ne pouvais plus mener de front ces deux vies académique et musicale. J’ai donc arrêté les études et j’ai décidé d’être musicien à plein temps en 1960.

En 1960, le jazz commençait à changer, tu étais au courant de la musique de Coltrane, d’Ornette [Coleman]… ?

J’ai rencontré Ornette par le biais de mon frère qui s’intéressait de près au courant du Third Stream [1] et au jazz de chambre de Los Angeles autour de Shorty Rogers et Jimmy Giuffre, moi je m’y suis intéressé plus tard. Mais Ornette, c’était autre chose, ça m’a tout de suite parlé. [Le pianiste] John Lewis était à San Francisco avec le Modern Jazz Quartet, mon frère voulait absolument connaître ces gens-là, je les ai donc rencontrés aussi et, un dimanche jour de relâche, John Lewis et Percy Heath ont demandé à Ornette de venir à San Francisco, c’était en 1957/58. Ils ont beaucoup discuté, c’est là que j’ai entendu la première version de la théorie de l’harmolodie [2], Don [Cherry] était là avec Ornette, ils ont essayé de jouer avec Connie Kay et Percy Heath mais ça ne marchait pas. John Lewis était complètement fasciné par Ornette et il l’a beaucoup aidé au début. La cousine du pianiste Peter Ingleheart, avec qui je jouais en quartette en 1960, était l’amie d’Ornette à l’époque à New York — le monde est petit — et quand les disques de l’Original Quartet avec Don, [Charlie] Haden, [Billy] Higgins sont arrivés, j’étais emballé, je trouvais ça fantastique. Avec le quartette dans lequel je jouais, on commençait même à relever des thèmes, on jouait Lonely Woman, on copiait un peu la manière dont ils abordaient ça. En 1960, on a commencé avec Ingleheart à jouer avec deux autres musiciens, Jack Vanderwick qui était percussionniste de l’orchestre classique de San Francisco et Ian Underwood [3] qui était à Berkeley pour faire ses études.

Tes goûts musicaux balançaient alors entre le jazz et le classique ?

A la maison, il y avait beaucoup de disques de Bartok, de Stravinsky, et je suis tombé amoureux de cette musique saccadée, dissonante mais mélodique en même temps, le Sacre du printemps, tout le vieux Stravinsky, les quatuors de Bartok, et je prenais mon pied à jouer dans les orchestres, même des vieux trucs de Beethoven dans l’orchestre du lycée. Avant de quitter la Californie, j’avais une expérience du jazz et du classique moderne, je jouais dans des groupes de rhythm and blues (mes premières expériences avec des musiciens noirs), on avait été rendre visite à Harry Partch [4] qui était là, mais je ne comprenais rien, ça ne m’attirait pas, j’étais trop jeune. En 1960, Ornette était de passage en Californie, moi je vivais encore à Berkeley et je jouais toujours avec ce même quartette, on avait un beau gig, six soirs par semaine pendant un an à jouer dans le même endroit, formidable ! Ornette, qui était toujours avec la cousine de Peter, est venu nous écouter pendant un set, il avait son saxophone et nous lui avons demandé de se joindre à nous. Il a joué un set avec nous sur notre répertoire, des choses des Jazz Messengers, de Miles [Davis], on avait commencé à jouer My favorite things, plus un truc ou deux d’Ornette, c’était très éclectique. On a fini le set et il nous a dit : « Merci beaucoup, vous jouez très bien, mais pourquoi faites-vous cette musique d’écoliers ? ». Une semaine plus tard, le groupe était mort. Moi j’étais prêt pour le message d’Ornette, et dix-huit mois plus tard, j’ai pris ma contrebasse, une valise, ma Coccinelle Volkswagen et je suis parti pour New York, c’était le moment. Évidemment, j’ai eu l’occasion de le croiser plusieurs fois, j’ai même remplacé Charlie Haden dans son groupe à Bologne dans les années 70, au moment de la naissance de ses triplés. Mais quand Ornette m’a vraiment demandé de jouer avec lui, c’était trente ans plus tard, en 1991, pour le film de David Cronenberg, Naked Lunch [5]. Je ne veux pas donner l’impression qu’Ornette est pour moi une sorte de dieu ou de gourou, mais je l’aime bien, je le trouve très gentil, très chaleureux, très drôle, c’est un très bon musicien, avec lui ça joue vraiment.

Qu’y avait-il de « nouveau » dans la musique d’Ornette Coleman ?

Il y avait une correspondance pour moi entre ce qu’il disait et la façon dont ce quartette jouait. Il s’agissait en fait d’enlever la grille [harmonique], de jouer sans grille, il parlait d’ « improviser harmolodiquement » mais pour moi c’est une simple polyphonie, on retrouve ça dans le dixieland mais là il y a une grille. Pour moi, il s’agissait simplement de se débarrasser des grilles. J’étais déjà mûr musicalement, je travaillais comme bassiste de jazz et, épisodiquement, classique, donc j’étais mûr pour apprécier combien c’était excitant. Ce n’était pas quelque chose de mystique, c’était très concret pour moi, la section rythmique jouait traditionnellement, c’est-à-dire qu’on établit un tempo et on le garde, ce n’est pas encore l’éclatement rythmique qu’on a trouvé un peu plus tard.

Quand es-tu arrivé à New York ?

Je suis arrivé à New York en 1962. Mon frère était déjà là depuis quatre ans, il était dans le mouvement Third Stream comme compositeur, il m’a présenté à Gunther Schuller [6] et j’ai immédiatement rencontré Don Heckman, qui n’était pas encore journaliste, mais qui jouait du saxophone alto, il expérimentait beaucoup. On a commencé à jouer ensemble, pas mal avec le batteur Bob Pozar (qui est sur le disque « Explosions » de Bob James pour ESP), un batteur très différent, très étrange. Et puis un jour, j’ai été contacté pour faire une série de concerts avec Gunther Schuller, ce qui était incroyable — un disque est sorti postérieurement en Europe chez Enja, « Vintage Dolphy » —, j’étais engagé pour faire la deuxième contrebasse dans l’orchestre, la première étant Richard Davis. C’était lui qu’on appelait à l’époque pour la musique créative car il était très bon lecteur et il jouait très bien à l’archet, on n’était que trois ou quatre en studio à New York à jouer à l’archet dans la nouvelle vague du jazz : David Izenzon, Richard et moi, il n’y en avait pas d’autre qui jouait sérieusement à l’archet. Dans cet orchestre de chambre, il y avait une pièce de Gunther Schuller qu’on jouait dans le programme, Abstraction, qui avait été écrite pour Ornette comme soliste, mais c’est Eric Dolphy qui a fait la séance dans cette version-là. À la fin du concert, comme il n’y avait plus de musique écrite pour le rappel, on a fait un bœuf, il y avait Phil Woods, Don Ellis, Britt Woodman, plein de très bons musiciens de jazz en complément des musiciens classiques. Richard Davis avait un autre gig, il fallait qu’il parte tout de suite, j’étais donc le seul bassiste pour le bœuf, Dolphy était extraordinaire, il y avait un solo de basse et — miracle — c’est bien moi qui suis crédité sur le disque. C’est peut-être mon premier enregistrement d’improvisation, car même si on jouait Donna Lee, si on écoute mon solo, on se rend compte que je ne faisais pas une imitation de quoi que ce soit, on entend que je joue mon truc. Au bout de deux ou trois mois, j’avais un gig dans un club chaque lundi soir, j’ai rencontré [la chanteuse] Sheila Jordan avec laquelle j’ai commencé à jouer, j’ai rencontré [Paul] Bley avec qui j’ai un peu travaillé, jusqu’au moment où Gary Peacock est arrivé à New York. Et Bley ne m’a plus appelé, c’est New York ! Enfin, par le biais de Don Heckman qui était proche de tout ce mouvement autour de Bill Dixon, du Jazz Composers’ Orchestra [7], j’ai commencé tout doucement à rencontrer ce monde et à fréquenter ce milieu. A cette époque, Gunther Schuller m’a amené voir un très grand prof de contrebasse, membre du New York Philharmonic, Fred Zimmermann, qui m’a fait travailler la musique classique pendant trois ans. C’est en travaillant avec lui que ça a commencé, même s’il est mort avant la fin de mes études avec lui, il m’avait suffisamment appris sur l’instrument pour que je puisse continuer seul. Je travaillais beaucoup dans ces années-là, ça commençait à aller bien pour moi professionnellement. J’ai rencontré [le trompettiste] Don Ellis, qui était alors vraiment à la pointe de l’expérimentation, bien avant qu’il ne monte son big band à Los Angeles. En 1963-64 il avait un workshop tous les jeudis après-midi dans un loft ouvert à tous, on expérimentait beaucoup de choses, c’était un vrai atelier de création extrêmement ouvert, beaucoup de monde est passé par là pour écouter — Coltrane est venu un jour, il n’a pas joué, il est resté une heure à écouter ce qui se passe — et en dehors de ça Ellis m’a emmené participer à un groupe avec lui, Paul Motian, Don Friedman, Benny Maupin je crois, et quelques autres souffleurs, on a fait quelques gigs, des coffee houses avec des choses très expérimentales, parfois à deux basses avec Steve Swallow. Don Ellis était le trompettiste chouchou de Gunther Schuller parce que c’était un lecteur incroyable et qu’il assurait sur le coté classique — a very hot trumpet player, autre chose que Wynton Marsalis ! Avec Don pendant l’été de 1963 il y eut à Washington, DC une série de concerts de Third Stream montés par Gunther Schuller avec John Lewis certainement, il y avait une composition de Larry Austin, Improvisations for Orchestra and Jazz Soloists. Je ne sais pas comment, mais Leonard Bernstein, qui était le chef du New York Philharmonic, a bâti pendant la saison 63/64 la moitié de son répertoire de musique contemporaine de compositeurs vivants, il y avait alors beaucoup d’argent pour les arts contemporains — c’était ciblé contre les Russes — et Bernstein a programmé cette pièce et ils ont demandé à Don Ellis de choisir des musiciens. Il a proposé le bassiste et le batteur avait qui il travaillait, et c’est comme ça qu’on a joué pendant une semaine avec le New York Philharmonic Orchestra le temps de répéter et de jouer cinq-six fois cette pièce et qu’on a enregistré pour Columbia, dans un disque où figure Atmosphere de Ligeti, la pièce de Larry Austin et des improvisations très belles du New York Philharmonic sous la direction de Bernstein. C’était en janvier 64, ça faisait à peine dix-huit mois que j’étais à New York et j’enregistre avec le New York Philharmonic, je n’en revenais pas !

C’est l’époque où tu as rencontré Jimmy Giuffre ?

Oui, j’avais alors pas mal de travail. J’ai joué avec Giuffre en 64 et 65, il habitait à trois minutes à pied de chez moi. Ses activités étaient quasiment nulles, il venait d’enregistrer “Free Fall” [8] et ça ne se vendait pas, ça l’a tué ! Quand je suis arrivé avec lui, c’était en trio avec [le pianiste] Don Friedman qui remplaçait Bley et moi je remplaçais Swallow. Je suivais Steve Swallow partout dans les groupes à New York à l’époque, c’est assez marrant. Donc on a joué deux ans ensemble, Jimmy passait beaucoup de temps à écrire, il travaillait sur un livre sur l’arrangement, il était beaucoup à la maison, il adorait jouer, il voulait travailler tout le temps, quand nous étions libres Don et moi allions chez lui pour travailler, et même à deux, Jimmy et moi. On a fait une tournée en Europe en 65 avec ce trio, une semaine au Shelly’s Manne Hole à Los Angeles, quelques autres concerts à droite et à gauche, on a enregistré la musique d’un court-métrage, et c’est tout. Trois semaines de travail en deux ans, pas d’enregistrement ! Donc en 64, je jouais avec Jimmy et avec George Russell [9], George a été contacté par [le producteur et organisateur] George Wein pour tourner en Europe en sextette. C’était ma première tournée en Europe dans le sextette de George, avec [le saxophoniste] Joe Farrell, [le trompettiste] Thad Jones, [le tromboniste] Garnett Brown et [le batteur] Tootie Heath. C’était formidable, c’étaient les premières “tournées organisées” où la structure payait la plupart des frais, nous allions au festival de Berlin 64, le premier festival de jazz de Berlin organisé par Joachim Berendt et George Wein. Au rendez-vous à l’aéroport, il y avait 45 musiciens de jazz dans le même avion qui partaient jouer au festival de Berlin puis partaient tourner en Europe dans différents groupes : il y avait le quintette de Miles [Davis], il y avait un groupe sous l’égide du saxophoniste Coleman Hawkins avec [le trompettiste] Sweets Edison, [le batteur] Jo Jones, [le pianiste] Sir Charles Thompson et pas de bassiste, ça devait être soit Jimmy Woode soit un bassiste local. Nous avons fait le festival de Berlin avec le sextette de George suivi de quinze jours de tournée. On avait un concert à Bordeaux, il y avait le George Russell Sextet et le groupe de Hawkins, mais Jimmy Woode n’est pas arrivé. Ils m’ont demandé si j’étais d’accord pour jouer avec « Bean » (NDLR : surnom de Coleman Hawkins), c’est comme ça que j’ai fait le concert avec eux. Le lendemain matin, on prenait le train pour Paris, ensuite pour Bruxelles, les deux groupes devaient voyager ensemble, mais il n’y avait que trois personnes : moi, Hawkins et Sweets Edison qui étions à l’heure… Nous avons pris le train ensemble et avons passé toute la journée ensemble jusqu’à Bruxelles, toute la nuit et tout le lendemain ensemble et on arrive le soir, je crois que c’était au Théâtre de la Monnaie, on n’arrêtait pas de boire et fumer, on a passé un moment formidable, je suis devenu copain avec eux. C’était très drôle car on était là ensemble et on ne savait même plus où étaient George Russell et les autres mais je savais à quelle heure jouer. Et l’organisateur arrive avec [le contrebassiste belge] Benoît Quersin : « M. Hawkins, je vous présente votre bassiste pour ce soir », et « Bean » me regarde (il m’appelait Basse) et me dit : « Basse, tu veux jouer avec moi ce soir ? », « Oui, mais je n’ai pas d’instrument », « Mais vous, jeune homme, vous êtes d’accord pour prêter votre contrebasse à mon ami, n’est-ce-pas ? », et Benoît a très gentiment accepté. C’était incroyable de jouer avec « Bean », il était tellement moderne, moi j’étais avec les jeunes loups mais je connaissais le répertoire, je faisais horreur à Sir Charles Thompson de ne pas jouer à l’ancienne, mais « Bean » était très intéressé, il a pris mon adresse et j’ai fait deux ou trois gigs plus tard avec lui à New York. Dans cette tournée, il y avait deux groupes modernes, c’était Miles et George Russell, on partageait pas mal de concerts, c’était super d’arriver à les connaître comme ça de près, c’était la deuxième fois que [le batteur] Tony [Williams] venait en Europe, il était jeune et frais et on a beaucoup rigolé ensemble.

à suivre...

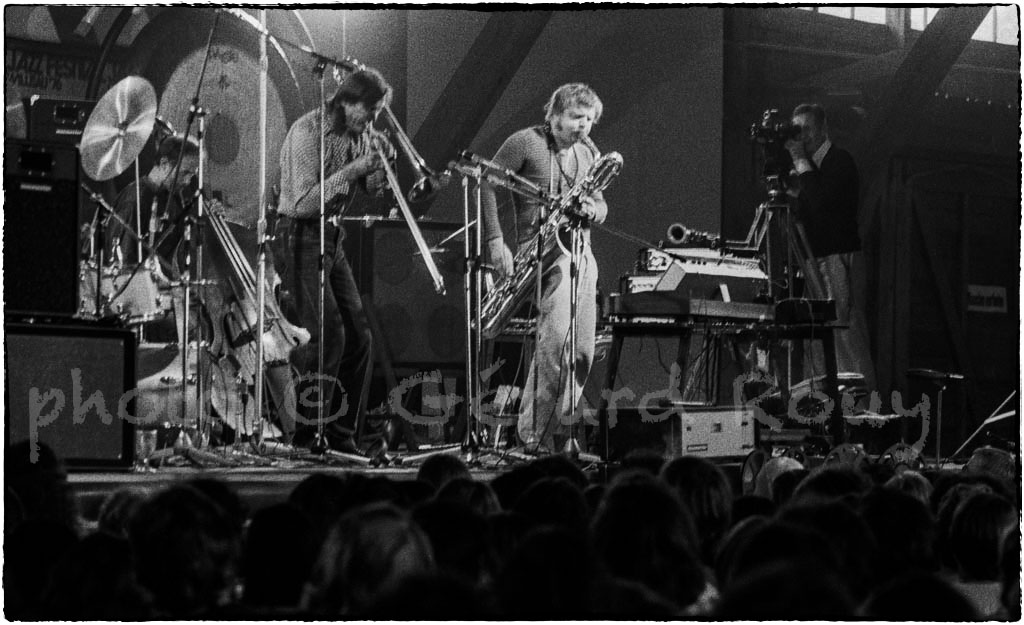

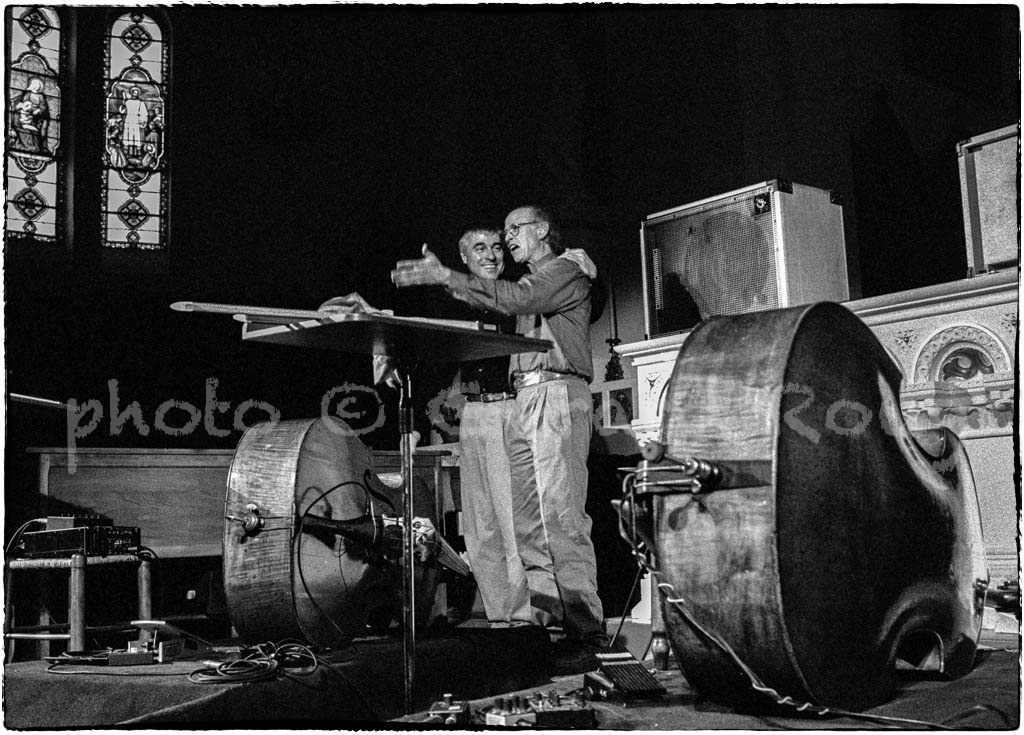

Propos recueillis et photographies : © Gérard Rouy

Discographie sélective : https://www.discogs.com/fr/artist/260604-Barre-Phillips

[1] Littéralement “Troisième Courant”, tentatives de certains musiciens de jazz dès la fin des années 50 d’intégrer à leurs méthodes d’écriture et d’improvisation des formes et procédés empruntés à la tradition classique européenne ou à ses acquis plus contemporains et des formules orchestrales peu usitées dans le jazz. Gunther Schuller et John Lewis furent les principaux initiateurs du Third Stream.

[2] Théorie musicale énoncée par Ornette Coleman dans les années 50 abandonnant toute référence à des combinaisons d’accords préétablis, par le recours à des solos jaillissant d’un sens intuitif de la forme. Selon cette théorie, le déploiement de l’improvisation peut alors se faire dans une multitude de directions, échappant aux contraintes des éléments structurels thématiques. On a parfois rapproché cette théorie de la pratique sérielle.

[3] Multiinstrumentiste (instruments à anche, claviers) surtout connu pour son travail avec Frank Zappa et les Mothers of Invention.

[4] Compositeur et constructeur d’instruments de musique américain (1901-1974) qui fut l’un des premiers à faire un travail intensif et systématique avec des gammes microtonales. Son oeuvre influença l’apparition de la musique minimaliste.

[5] Le Festin Nu (Naked Lunch) est un film britannico-canado-américano-japonais de David Cronenberg, sorti en 1991, et adapté du roman éponyme de William Burroughs. La musique était composée par Howard Shore et Ornette Coleman.

[6] Initiateur, avec son ami John Lewis, du Third Stream (au New England Conservatory, qu’il dirige, il existe d’ailleurs un département “Third Stream”, où a longtemps enseigné le pianiste Ran Blake). Gunther Schuller est décédé à Boston en 2015.

[7] Le Jazz Composer’s Orchestra regroupa brièvement les membres de la Jazz Composer’s Guild, coopérative créée à New York en 1964 sous l’impulsion de Bill Dixon, et regroupant Carla et Paul Bley, Burton Greene, Mike Mantler, Roswell Rudd, Archie Shepp, Sun Ra, Cecil Taylor, John Tchicai… dont la musique était nommée dans la presse, The New Thing.

[8] Enregistré en 1962 avec Jimmy Giuffre (clarinette), Paul Bley (piano) et Steve Swallow (contrebasse), “Free Fall” est un album d’improvisation totale, fraiche et délicate, qui n’attira pas l’adhésion des amateurs de jazz. Steve Swallow raconte que le trio s’est dissous une nuit où ils gagnèrent chacun 35 cents dans le café new-yorkais où ils jouaient. L’album peut être considéré comme précurseur de ce qu’on appellera un peu plus tard l’improvisation “libre”.

[9] Compositeur, pianiste, percussionniste, chef d’orchestre et théoricien du jazz, George Russell propose, dès les années 40, de jouer un jazz fondé sur les modes plutôt que sur des accords ou des harmonies. À partir des années 60, il ira plus loin dans l’expérimentation intégrant dans son travail l’atonalité, la musique concrète, la musique électronique et le rock. Il a publié en 1953 le livre The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization à ce jour inédit en français.