Partant du "centenaire du jazz en France" (avec un regard critique !), Jean Buzelin passe en revue un joli paquet de disques aux musiques bien consistantes et très inventives d’hier à aujourd’hui.

L’année “centenaire” 2017 commençait par une belle bourde, un article signé publié sur le site Télérama.fr le 12 janvier dernier (et toujours en ligne !), sous le titre : « Il y a tout juste 100 ans, le premier album de jazz était enregistré ». Un premier album, pourquoi pas un téléchargement mp3 pendant qu’ils y sont ? Un simple disque en laque comportant deux titres et tournant à peu près en 78 tours/minute, est un album ! D’ailleurs tout est album à présent. Avant on enregistrait des disques, qu’on mettait éventuellement dans un album, ou dont le choix des morceaux pouvait constituer un album, maintenant on enregistre des albums, point. C’est un détail, certes, mais qui ne fait que souligner l’à-peu-près, l’approximation, l’anachronisme fréquents qui règnent dorénavant, y compris chez ceux qui se prennent pour l’élite culturelle.

Nonobstant ce titre pondu par un ignare, l’article signé Louis Victor n’était pas mauvais et traitait surtout de l’arrivée en France des Hellfighters, dirigés par James Reese Europe, la plus célèbre de ces fanfares qui accompagnaient les régiments afro-américains venus combattre en France et en Belgique. (Sur ce sujet, se procurer la superbe et passionnant plaquette de Dan Vernhettes, « Commémoration du Centenaire de l’arrivée des orchestres militaires noirs américains en France durant la Première Guerre mondiale », www.jazzedit.org). Bref, ces orchestres/fanfares auront beaucoup fait pour divulguer en France cette musique syncopée qu’on commençait à peine à appeler jazz.

Quant au premier disque en question, Livery Stable Blues/Dixie Jazz Band One-Step, gravé par l’Original Dixieland Jass Band, quintette blanc de la Nouvelle-Orléans, il fait donc figure de “premier disque de jazz de l’Histoire”, c’est admis et “officialisé”. Ce qui n’interdit pas certains empêcheurs de swinguer en rond, comme votre serviteur, de penser que les disques du clarinettiste noir Wilbur Sweatman, de New York, gravés dès 1916, lui offrent une sérieuse concurrence, même s’ils sont encore fortement teintés de ragtime (comme les disques de Jim Europe) et n’ont pas la “couleur” néo-orléanaise qui va s’imposer dans le jazz avec Jelly Roll Morton, Freddy Keppard, King Oliver, Kid Ory, Sidney Bechet et consorts, tous musiciens noirs ou créoles qui n’ont pas encore eu accès aux studios.

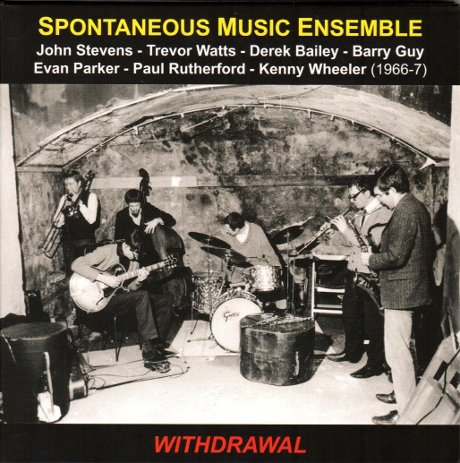

Restons donc dans l’Histoire en commençant par couper ce “siècle de jazz” en deux. Nous nous retrouvons donc en 1967 (et même en 1966) avec un disque du Spontaneous Music Ensemble créé par l’un des pionniers du nouveau jazz européen, hélas bien trop oublié, le percussionniste anglais John Stevens. On demeure stupéfait par la modernité de cette musique qui, après un demi-siècle, demeure bien plus moderne que nombre de productions actuelles. Et en même temps amusons-nous à évaluer le gouffre qu’il pouvait y avoir entre elle et la musique rustique de l’Original Dixieland Jazz Band cinquante ans plus tôt. Les comparaisons historiques sont, avec le recul, souvent intéressantes, révélatrices et savoureuses !

À côté du batteur-leader, se trouve une brochette de musiciens qui tous sont entrés dans l’Histoire : le trompettiste canadien Kenny Wheeler, qui réside à Londres depuis 1952, le tromboniste Paul Rutherford, le saxophoniste et flûtiste Trevor Watts et, enregistrés pour la première fois, le saxophoniste Evan Parker et le contrebassiste Barry Guy ; s’ajoute au sextette le guitariste Derek Bailey sur les 2/3 du disque. Celui-ci comprend trois suites : Withdrawal Soundtrack, musique de film en quatre parties, une seconde lecture, très différente, de Withdrawal en trois séquences, et Seeing Sounds & Hearing Colors en trois mouvements précédés d’une introduction.

Ce qui frappe à l’écoute de cette musique, qui n’a pas vieilli d’un poil, c’est le travail du groupe, l’écoute, l’interactivité et la réactivité des protagonistes. Nous sommes en pleine recherche musicale, tant au niveau du phrasé, des timbres, des rythmes, des couleurs sonores – le bugle, le hautbois (Watts), le vibraphone et autres percussions s’ajoutent à la palette de base –, tout cela concours à une occupation de l’espace proche des travaux, à la même époque, de l’AACM, comme le souligne à juste titre Martin Davidson dans son texte, un parallèle tangible mais involontaire, sachant que les musiciens de Chicago n’étaient pratiquement pas connus à l’époque. Comme quoi les préoccupations étaient voisines de part et d’autre de l’Atlantique. « Withdrawal » (Emanem 5040) - OUI ! -

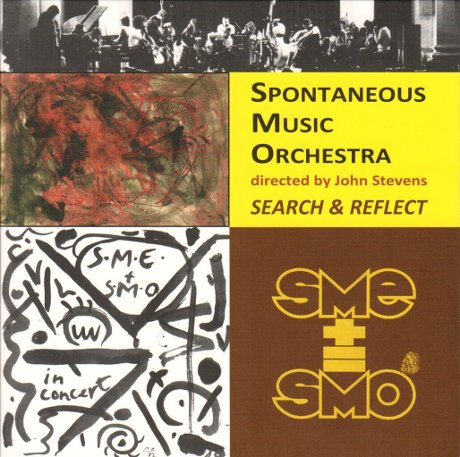

Cette réédition passionnante est accompagnée par une seconde publication, sur deux CD, de plusieurs captations en concert datant de 1973 (le 1er CD), 1975 et 1981 (le second), parus autrefois sur divers LP ou CD. Les cinq pièces de 1973 font intervenir, dans des formations à géométrie variable, une quinzaine de musiciens de moindre notoriété hormis John Stevens (qui joue du cornet) et Trevor Watts (saxo soprano). Là, en pleine période free, la musique est beaucoup plus aléatoire : improvisations collectives (mais sans, par exemple, la “solidité” du Globe Unity Orchestra à la même époque), progressions horizontales et monolithiques, explosions débridées, etc., qui la rendent beaucoup plus “datée” que celle des années 60.

La longue suite de 40 minutes enregistrée en 1975, Plus Equals, en trois parties dont la première, courte, donne son titre à l’album, apparaît beaucoup plus consistante (et bien plus captivante pour l’auditeur). Le Spontaneus Music Ensemble de dix musiciens comprenant sept cordes, dont deux guitares et trois violoncelles, et les deux sopranos de Watts et Evan Parker, devient Spontaneus Music Orchestra avec l’ajout de onze autres instrumentistes. De la free music, toujours, mais avec une belle floraison sonore et beaucoup de densité.

L’improvisation libre, dans toute sa complexité, se poursuit avec Triangle, enregistré en 1981 par un SME au personnel choisi parmi le gratin du jazz britannique. Entourent John Stevens (cornet et percussion) : Jon Corbett (trompette), Paul Rutherford (euphonium et trombone), Alan Tomlinson (trombone), Lol Coxhill et Trevor Watts (sax soprano), Nigel Coombes (violon), Roger Smith (guitare), rejoints par Maggie Nicols (voix) et, sur un court extrait qui suit cette pièce de 24 minutes, Howard Riley (piano). Une musique difficile, mais riche et stimulante. « Search & Reflect » (Emanem 5209).

Il y a deux-trois ans, l’excellent petit label français Dark Tree publiait, dans ses “Roots Series” un disque remarquable de Bobby Bradford et John Carter enregistré en quintette en 1975 (cf. Culturejazz : « Les disques qui vous ont (peut-être) échappé... », 03/03/2016). Nous retrouvons le trompettiste et le clarinettiste au sein du Vinny Golia Wind Quartet, dans lequel figure également le tromboniste bien connu en France Glenn Ferris, enregistré en concert à Los Angeles en mai 1979 et inédit à ce jour. Cinq pièces, écrites par Golia, qui tour à tour, joue de la flûte, du saxo baryton, de la clarinette-basse, du piccolo, offrent aux quatre souffleurs autant d’espaces communs que de champs libres qui permettent toutes les combinaisons possibles à l’improvisation, qu’elle soit collective ou individuelle. Autant dire que les quatre musiciens, profondément impliqués, s’en donnent à cœur joie : pas de tâtonnements, d’hésitations, de ronds-de-jambes, mais une entrée immédiate et délibérée dans le bain de la création collective dans toute sa force. Ayant déjà dit et écrit tout le bien que je pensais de ces deux musiciens exceptionnels que sont Carter et Bradford, je préfère attirer (un peu) l’attention sur Vinny Golia (né dans le Bronx en 1946), largement ignoré en France. Peu connu encore en 1979, il n’avait enregistré qu’un disque en 1977, avant de faire partie, l’année suivante, du Creative Orchestra de Anthony Braxton avec lequel il vint en Europe (concert à Paris à l’Espace Cardin, et à Cologne enregistré par Hat Hut). Depuis, il en a réalisé des quantités, la plupart sur son propre label Nine Wind. Accompagné d’un livret informatif signé Mark Weber, ce disque est chaudement recommandé aux auditeurs curieux. « Live at the Century City Playhouse » (Dark Tree DT(RS)08).

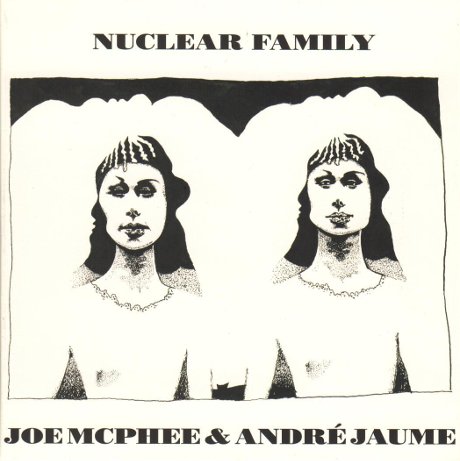

Second disque de souffleurs sans rythmique, un duo entre Joe McPhee (sax alto et ténor, cornet de poche) et André Jaume (alto, ténor et clarinette basse), deux musiciens “frères” qui, depuis des décennies, sont presque inséparables. En 1979, ils se connaissaient déjà un peu et avaient été enregistrés à Paris en décembre pour le label Hat Hut (qui a édité nombre de leurs disques). Or, celui-ci était resté dans les cartons et John Corbett le publie maintenant fort opportunément. Contrairement à la tendance de l’époque où l’improvisation libre était reine, les deux musiciens, en dehors d’une composition personnelle chacun, jouent Charles Mingus (2), Thelonious Monk (2), Billy Strayhorn, Duke Ellington et Ornette Coleman. Ce qui ne veut pas dire que l’improvisation passe au second plan, bien au contraire, car les grands thèmes la provoquent et la stimulent. On sera sensible à l’écoute, à la retenue et à l’engagement des deux saxophonistes, à leur jeu dépouillé et profond. La musique pure, évidente, essentielle. « Nuclear Family » (Corbett vs. Dempsey CD031). - OUI ! -

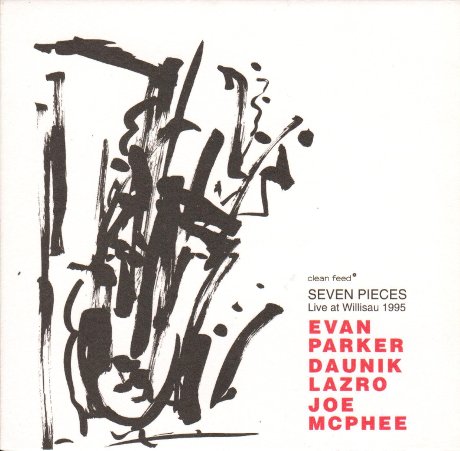

Autre inédit de saxophonistes, provenant d’une cassette – extrêmement bien retravaillée par Jean-Marc Foussat – documentant un concert de Willisau (Suisse), enregistré en mai 1995 lors d’une tournée qui réunissait Joe McPhee (alto, soprano, clarinette alto + trompette de poche), Evan Parker (ténor et soprano), et Daunik Lazro (alto et baryton). Le concert de Vandœuvre ayant été édité à l’époque, voici donc un nouveau témoignage de cette rencontre entre trois hommes parfaitement en osmose qui produisent une musique improvisée de très grande qualité. Avec des pratiques, des cultures et des jeux très différents l’un de l’autre, ils savent mettre en commun leur sens de l’écoute, du dialogue, des questions (et des réponses) qui préoccupent les musiciens conscients de la difficulté de leurs choix musicaux sans concession. Et le résultat est remarquable : sept pièces aux climats variés, dont un duo Parker-Lazro et un solo Parker, en témoignent magistralement. « Seven Pieces » (Clean Feed CF397CD).

Nous poursuivrons cette brève revue “historique” avec le saxophoniste-soprano Steve Lacy, dont ce concert de Boston, en mai 2004, fut son dernier enregistré – il nous quittera trois semaines plus tard. Si la voix de Lacy est fatiguée lorsqu’il annonce ses morceaux, son jeu, toujours d’une articulation parfaite, reste de toute beauté. Parmi les huit pièces proposées (composées à diverses périodes de sa carrière), cinq sont écrites sur des poèmes de Bob Kaufman, William Burroughs, Robert Creeley, Ann Waldman & Andrew Schelling, chantés de façon assez martiale et monocorde par la voix sombre et rude de sa compagne Irène Aebi (qui a remisé son violoncelle). À côté de ses deux accompagnateurs réguliers, le regretté Jean-Jacques Avenel (contrebasse) et l’excellent John Betsch (batterie), Lacy se trouve en face d’un interlocuteur de choix en la personne du grand tromboniste George Lewis, qu’il connait également. Très bien enregistré, ce concert est un document de haute valeur musicale mais aussi très émouvant. Beaucoup trouveront ce disque indispensable. "Last Tour" (Emanem 5039). - OUI ! -

Un demi-siècle s’achève... et nous retrouvons Daunik Lazro (au baryton et au ténor cette fois) en compagnie de Jean-Luc Cappozzo (trompette et bugle) et Didier Lasserre (batterie). Rencontre heureuse qui s’est déroulée en juin 2016, et n’est pas sans rappeler le duo McPhee-Jaume ci-dessus. En effet, cinq improvisations sur des thèmes de Duke Ellington (2), John Coltrane, Albert Ayler, et Cappozzo lui-même, encadrent trois Garden(s) sans qu’il y ait les moindres ruptures de ton ni baisses de tension. Les sonorités peuvent être très “pures” ou extrêmes, la progression musicale, lente, retenue, rend bien compte de l’écoute de chacun, ce qui n’empêche pas la force et la décision. Et j’ajouterais la précision. Voilà ce que j’appelle jazz à notre époque, c’est-à-dire bien loin de ces musiques fabriquées vides et décourageantes de platitude. Je rapprocherais ce trio du travail que poursuit inlassablement un Leo Smith, par exemple, non pour comparer, mais pour situer le niveau d’exigence. « Garden(s) » (Ayler Records AYLCD-150).

Tous ces disques sont distribués par Orkhêstra.

Enfin, pour les bouches gourmandes, nous terminerons par un monument éditorial : une superbe boîte de onze CD consacrée à l’œuvre de l’un des plus importants musiciens européens de la seconde moitié du XXe siècle, le saxophoniste-clarinettiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre hollandais Willem Breuker, qui dirigea de 1974 à sa mort en 2010, la seule grande formation permanente du Vieux-Continent, le Willem Breuker Kollektief auquel cette magnifique anthologie est largement consacrée, et que nous allons passer rapidement en revue :

Les CD 1, « Big Chunks » et CD 2, « Songs and More » offrent un panorama de quelques-unes des pièces maîtresses du WBK de 1983 à 2000, vingt-trois morceaux qui rappelleront des souvenirs aux spectateurs des prestations endiablées et époustouflantes que l’orchestre donnait lors de ces innombrables tournées et concerts en France à cette époque.

Le CD 3, « Plays and Movies », est consacré, comme son titre l’indique, à une sélection de musiques de films et de théâtre écrites entre 1970 et 1998, et interprétées par des orchestres et musiciens divers, dont les membres du Kollektief.

Le CD 4 « Heibel / Fuss » reprend presque l’intégralité d’un CD paru en 1991 dans une fameuse “boîte de camembert” avec notamment la chanteuse Greetje Bijma.

Le CD 5, intitulé « Strings » présente un aspect important du travail de Willem Breuker : l’écriture et les arrangements pour cordes (quatuors ou octettes) qui s’ajoutent au Kollektief. Outre des compositions personnelles, nous trouvons notamment deux exemples de son travail sur Kurt Weill, ainsi que la Rhapsodie in Blue de George Gershwin, un arrangement et une interprétation qui avaient fait forte impression lors de sa sortie en 1982.

Les CD 6 « Umea 1978 » et CD 7 « Angoulême 1980 » sont deux témoignages qui rendent compte (sans l’image hélas) des spectacles délirants du WBK à ses débuts, véritables tornades théâtro-musicales qui faisaient crouler les salles de rire, comme on peut s’en rendre compte dans ces deux enregistrements en public, le premier, inédit, capté en Suède, le second au festival d’Angoulême, et précédemment édité dans sa totalité par Jean-Marc Foussat (Fou Records FR-CD 09 & 10 - cf. Culturejazz : « Les disques qui vous ont (peut-être) échappé... », 06/01/2016).

Les CD 8 et 9 « Faust », présentent l’intégralité de la musique composée, à la demande de la Cité de la Musique à Paris, pour accompagner le célèbre film de F.W. Murnau. Créée à Paris en février 2003 par les musiciens du WBK qui l’interprétaient sur scène en même temps que la projection, cette œuvre monumentale – 1 heure 46 minutes ! – entièrement écrite n’existait qu’en DVD (BVHaast 0705). Nous pouvons à présent la savourer pour elle-même, sans l’image.

Après le décès de Willem Breuker, l’orchestre a continué à honorer ses engagements, se fixant une date butoir au 31 décembre 2012 (concert à minuit au Bim-Huis d’Amsterdam). Les CD 10 et 11 « Happy End I & II » ont été enregistrés lors de deux des derniers concerts et illustrent magnifiquement la “fin heureuse” (avec un clin d’œil à Kurt Weill) d’une des plus belles aventures musicales de ces dernières décennies. Outre un choix de compositions de Breuker, il comprend trois pièces spécialement composées par le tromboniste Bernard Hunnekink qui, avec le contrebassiste Arjen Gorter – tous deux membres du Kollektief depuis les débuts – a concocté cette superbe anthologie.

À une époque ou les mémoires sont souvent défaillantes, voilà une excellente occasion de (re)découvrir une partie de l’œuvre gigantesque – 500 à 600 compositions, du solo à l’opéra, de l’orgue de Barbarie à l’orchestre symphonique – de cet immense musicien. De grands bonheurs et d’étonnantes surprises attendent l’auditeur. « Willem Breuker Kollektief / Out of the Box » (BVHaast 12016). - OUI ! -

Pour terminer avec le demi-siècle, rappelons que Willem Breuker a enregistré son premier disque, « Litany », en 1966, et qu’il a fondé, en 1967, avec Han Bennink et Misha Mengelberg, l’Instant Composers Pool (ICP), première compagnie de disques européenne indépendante autogérée par des musiciens. Voilà pour l’Histoire...