On ne naît pas jazz. Comme les autres fans du genre, le pérégrin a bien commencé un jour. Il y a longtemps.

dimanche 18 avril 2021

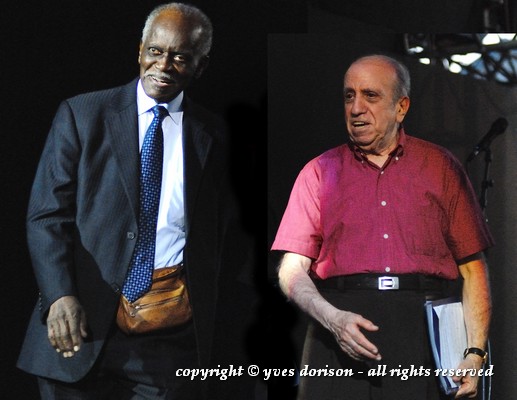

Le jour où je n’ai rien compris au jazz est ancien maintenant. C’était à l’orée des années quatre-vingt dans l’amphithéâtre d’une université lyonnaise où m’avait traîné un ami féru de cet idiome musical qui me semblait réservé à une élite avec laquelle ma naissance n’avait aucun lien. Sur la scène, il y avait trois zigotos inconnus de moi, pauvre fils de prolétaires éduqué à la sauce hippie dream par ses frères ainés (je ne les remercierai jamais assez). Un pianiste, un contrebassiste et un batteur. Pas de chanteur, pas de guitares électriques, pas de jeux de lumière délirants. Quelque pétard quand même, il ne faut pas déconner tout de même. Et des gens sympathiques, de jolies filles, différentes de celles que je côtoyais dans le monde d’en bas, et des barbus binoclards parlant de trucs intellectuels abscons, genre il faudrait faire un retour d’expérience sur le contenu sémiologique de sa prose, notamment dans son dernier essai qui outrepasse largement l’illimité dans son essence profonde, en attendant que le concert débute. Je n’étais visiblement pas à ma place, pensai-je alors. Mais j’étais là et je n’avais peur de rien. Enfin ça, c’était avant que les trois clampins commencent à jouer. Ils faisaient ce qu’ils voulaient et j’avais la vague impression qu’on les avait réunis par erreur. Le pianiste, très concentré, parcourait le clavier en tout sens, le contrebassiste son manche avec sur le visage un air extatique. Quant au batteur, il m’apparaissait que son but ultime était de ne pas suivre le rythme tel que je le concevais en écoutant les chansons de Lou Reed et autres allumés de cette époque révolue. Si les trois étaient bien ensemble sur scène, mon impression première était bien qu’ils ne s’entendaient pas et que la cacophonie parvenant à mes oreilles était le résultat de malencontreux hasards musicaux s’entrechoquant plus par inadvertance que par raison. Pourtant, entre chaque morceau, la salle exultait d’un évident plaisir, applaudissait à tout rompre la riche complexité harmonique, la nature aventureuse de leur musique, l’incroyable interaction et l’écoute entre les membres du trio ; je cite-là, approximativement et avec des mots qu’aujourd’hui je connais et utilise, ma voisine de droite et sa copine. Toutes deux, excessivement baignées d’un patchouli agressif pour mes narines plus habituées à l’air forestier qu’aux fragrances orientales, et l’intellectuel boutonneux qui les accompagnait paraissaient en pâmoison quand j’étais au mieux dubitatif et, au pire, complètement largué. Peu avant le rappel, alors que la salle entière tonitruait, je rendais avec un air entendu à ma brune voisine à lunettes le sourire de connivence qu’elle m’avait adressé. Il était clair que nous partagions le même amour immodéré du jazz, du moins le pensait-elle sincèrement. Je ne la contredisais pas. J’ai été bien éduqué. Et qu’aurais-je bien pu lui répondre ? Tu connais Derek and the Dominos ? François Béranger peut-être ? Bref, je restai à ma place et écoutai avec attention ce dernier morceau qui, comme les précédents, donnait aux musiciens et à la salle un moment de béatitude non négligeable. Le batteur l’acheva même à l’aide de deux petits marteaux colorés, des jouets, qui firent « pouic-pouic » quand il les frappa l’un contre l’autre. Percutée par cette folle audace (c’était en fait l’humour de Daniel Humair), le public chavira et même le discret contrebassiste, Césarius Alvim, se fendit d’un sourire entendu. Je n’ai pas dû regarder le pianiste à cet instant car je n’ai aucun souvenir de sa réaction. Une trentaine d’années plus tard, dans les coulisses de Jazz à Vienne, après que je lui ai narré ce mémorable épisode fondateur, le pianiste en question me dit avec un sourire amusé que si j’étais là pour Culture Jazz, en 2009, c’est bien qu’il avait dû se passer quelque chose en moi, que sa musique avait en quelque sorte infusé. Je ne niai aucunement l’indéniable, j’étais de surcroit trop heureux de m’entretenir avec lui, et j’acquiesçai, tout simplement. Et puis franchement, comment aurais-je pu, comment aurais-je osé, était-il possible que je pusse, contredire Martial Solal, le seul et unique Martial Solal ? Au risque de me répéter, j’ai été bien éduqué. Mais lors de cette soirée d’antan, pionnière et décisive en son domaine, ce n’est pas ma bonne éducation qui me fit rater le coche avec la jolie brune dont les lunettes posées sur un nez retroussé à l’expression mutine n’emportait pas que ma seule adhésion, non ; mais le patchouli, c’était vraiment au-delà du supportable, voire même de l’insupportable. Oui, vraiment.